「乃木卓がバルカ共和国に赴いた理由には、古来からの乃木家の使命があった」という仮説です。

「亀甲紋」と「乃木家の家紋」

亀甲紋は亀の甲羅のような正六角形が紋章化されたものです。古代から世界各地で使用されたこの文様は大陸経由で日本に伝わったと言われています。

そして、日本国内では、5世紀前半に築造されたとされる墓山古墳から亀甲紋を陰刻した長持形石棺が発見されたという報告も確認できます。このことから、大変古い時代から文様として使われていたことがわかります。

「出雲大社」と「陽のみちしるべ」

乃木家の家紋は、この亀甲紋の上部に一筋の線が走っているものとなっています。これはなにを意味しているのでしょうか。

ここで気になるのが、乃木家と「出雲大社」の縁です。

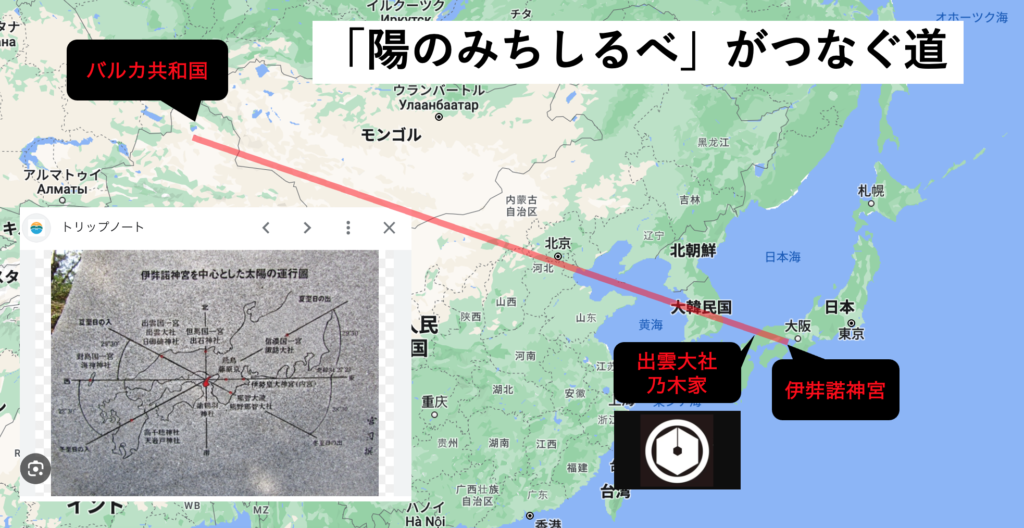

出雲大社がなぜあの場所に建立された理由を紐解くゆわれとして、淡路島の伊弉諾神宮の「陽のみちしるべ」という石碑に、夏至の日の日の入りが伊弉諾神宮と出雲大社を結ぶ直線上にあることが刻まれています。

ここで、乃木家の家紋の一筋の線、これが夏至の太陽を意味していると考えてみます。

そして、「陽のみちしるべ」に刻まれた伊弉諾神宮と出雲大社を結ぶ直線。これをそのまま伸ばしていくと、モンゴルの西部辺りを通過します。

そうです。ここは、劇中のバルカ共和国です。

「たたら製鉄」と「砂鉄」

乃木家が、出雲大社と近しい「たたら製鉄のご三家」のひとつという縁の中で、より日の入る場所に近い特別な「砂鉄」を求めてバルカ共和国周辺の地域まで足を伸ばしていたとすると、その末裔の乃木卓にもバルカの地に赴く使命があったと考えられないでしょうか。